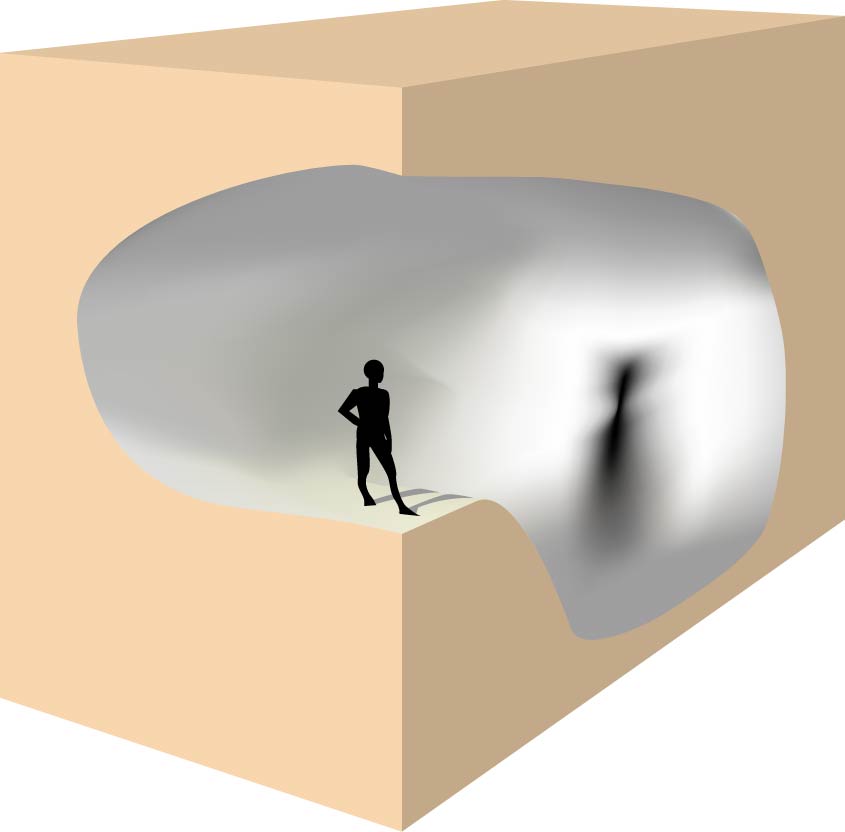

Nel cosiddetto Mito della Caverna (più giustamente chiamato allegoria della caverna), presentato nella Repubblica, Platone paragona gli uomini a dei cavernicoli. Costoro vivono in una grotta (ci hanno sempre vissuto) legati in maniera tale da non potersi muovere, col viso rivolto contro una parete. Fuori dalla grotta, su una strada rialzata rispetto ai prigionieri, vi è un grande fuoco, che illumina il paesaggio circostante. Tra questo fuoco e l'accesso della caverna vi è un grande muro, simile agli schermi usati dai burattini. Dietro di questo passano degli uomini recanti sulle spalle grossi pezzi di statue. I cavernicoli, vedendo le ombre di questi, li scambiano per esseri reali. Essi non possono voltarsi verso la luce, ma sono costretti ad attribuire valori di realtà alle ombre proiettate sul fondo della grotta verso il quale sono rivolti. Questa è, per Platone, la condizione degli esseri umani che ignorano la Verità. Platone, poi, ipotizza che uno di questi uomini venga liberato, girato, e fatto uscire dalla grotta. Inizialmente proverebbe dolore e sarebbe accecato. Dopo ancora se qualcuno gli dicesse che ciò che vedeva prima era falsità, mentre ora poteva vedere i veri oggetti che prima gli si presentavano sotto forma di ombre, costui rimarrebbe dubbioso. In seguito, però, dopo che i suoi occhi si saranno abituati alla luce, allora potrà riconoscere oggetti come l'acqua, il cielo, gli stessi uomini passanti dietro il muro, fino a guardare il Sole, che è rappresentativo del Vero e del Bene. A questo punto l'uomo vorrà comunicare ai suoi compagni la sua scoperta, ma questi non gli crederanno e, anzi, lui metterà a rischio la sua stessa vita provando a comunicare la sua esperienza. Questa è, per Platone, la missione del filosofo: risvegliare gli uomini dal sonno di opinioni errate in cui vivono. Sarà preso per pazzo e, forse, addirittura ucciso. Il riferimento, sempre presente nelle sue opere, è, ancora una volta, alla figura di Socrate.

I miti dell'anima

(Dal "Fedro")

"…Dell' immortalità dell'anima s'è parlato abbastanza, ma quanto alla sua natura c'è questo che dobbiamo dire. Definire quale essa sia, sarebbe una trattazione che assolutamente solo un dio potrebbe fare e anche lunga, ma parlarne secondo immagini è impresa umana e più breve. Questo sia dunque il modo del nostro discorso. Si raffiguri l'anima come la potenza d'insieme di una pariglia alata e di un auriga.

Ora tutti i corsieri degli dèi e i loro aurighi sono buoni e di buona razza, ma quelli degli altri esseri sono un po’ sì e un po’ nò. Innanzitutto, per noi uomini, l'auriga conduce la pariglia; poi dei due corsieri uno è nobile e buono, e di buona razza, mentre l'altro è tutto il contrario ed è di razza opposta. Di qui consegue che, nel nostro caso, il compito di tal guida è davvero difficile e penoso. Ed ora bisogna spiegare come gli esseri viventi siano chiamati mortali e immortali. Tutto ciò che è anima si prende cura di ciò che è inanimato, e penetra per l'intero universo assumendo secondo i luoghi forme sempre differenti.

Così, quando sia perfetta ed alata, l'anima spazia nell'alto, e governa il mondo; ma quando un'anima perda le ali, essa precipita fino a che non s'appiglia a qualcosa di solido, dove si accasa, e assume un corpo di terra che sembra si muova da solo, per merito della potenza dell'anima. Questa composita struttura d'anima e di corpo fu chiamata essere vivente, e poi definita mortale.

La definizione di immortale invece non è data da alcun argomento razionale, però noi ci preformiamo il dio, senza averlo mai visto né pienamente compreso, come un certo essere immortale completo di anima e di corpo eternamente connessi in un'unica natura. Ma qui giunti, si pensi di tali questioni e se ne parli come è gradimento del dio. Noi veniamo a esaminare il perché della caduta delle ali ond'esse si staccano dall'anima. Ed è press'a poco in questo modo."

"La funzione naturale dell'ala è di sollevare ciò che è peso e di innalzarlo là dove dimora la comunità degli dèi; e in qualche modo essa partecipa del divino più delle altre cose che hanno attinenza col corpo. Il divino è bellezza, sapienza, bontà, ed ogni altra virtù affine. Ora, proprio di queste cose si nutre e si arricchisce l'ala dell'anima, mentre dalla turpitudine, dalla malvagità e da altri vizi, si corrompe e si perde. Ed eccoti Zeus, il potente sovrano del cielo, guidando la pariglia alata, per primo procede, ed ordina ogni cosa provvedendo a tutto.

A lui vien dietro l'esercito degli dèi e dei demoni ordinato in undici schiere: Estia rimane sola nella casa degli dèi. Quanto agli altri dèi, che nel numero di dodici sono stati designati come capi, conducono le loro schiere, ciascuno quella alla quale è stato assegnato. Varie e venerabili sono le visioni e le evoluzioni che la felice comunità degli dèi disegna nel cielo con l'adempiere ognuno di essi il loro compito.

Con loro vanno solo quelli che lo vogliono e che possono, perché l'Invidia non ha posto nel coro divino. Ma, eccoti, quando si recano ai loro banchetti e festini, salgono per l'erta che mena alla sommità della volta celeste; ed è agevole ascesa perché le pariglie degli dèi sono bene equilibrate e i corsieri docili alle redini, mentre per gli altri l'ascesa è faticosa, perché il cavallo maligno fa peso, e tira verso terra premendo l'auriga che non l'abbia bene addestrato.

Qui si prepara la grande fatica e la prova suprema dell'anima. Perché le anime che sono chiamate immortali, quando sian giunte al sommo della volta celeste, si spandono fuori e si librano sopra il dorso del cielo: e l'orbitare del cielo le trae attorno, così librate, ed esso contemplano quanto sta fuori del cielo."

"Questo sopraceleste sito nessuno dei poeti di quaggiù ha cantato, né mai canterà degnamente. Ma questo ne è il modo, perché bisogna pure avere il coraggio di dire la verità soprattutto quando il discorso riguarda la verità stessa. In questo sito dimora quella essenza incolore, informe ed intangibile, contemplabile solo dall'intelletto, pilota dell'anima, quella essenza che è scaturigine della vera scienza.

Ora il pensiero divino è nutrito d'intelligenza e di pura scienza, così anche il pensiero di ogni altra anima cui prema di attingere ciò che le è proprio; per cui, quando finalmente esso mira l'essere, ne gode, e contemplando la verità si nutre e sta bene, fino a che la rivoluzione circolare non riconduca l'anima al medesimo punto. Durante questo periplo essa contempla la giustizia in sé, vede la temperanza, e contempla la scienza, ma non quella che è legata al divenire, né quella che varia nei diversi enti che noi chiamiamo esseri, ma quella scienza che è nell'essere che veramente è. E quando essa ha contemplato del pari gli altri veri esseri e se ne è cibata, s'immerge di nuovo nel mezzo del cielo e scende a casa: ed essendo così giunta, il suo auriga riconduce i cavalli alla greppia e li governa con ambrosia e in più li abbevera di nettare."

"Questa è la vita degli dèi. Ma fra le altre anime, quella che meglio sia riuscita a tenersi stretta alle orme di un dio e ad assomigliarvi, eleva il capo del suo auriga nella regione superceleste, ed è trascinata intorno con gli dèi nel giro di rivoluzione; ma essendo travagliata dai suoi corsieri, contempla a fatica le realtà che sono.

Ma un'altra anima ora eleva il capo ora lo abbassa, e subendo la violenza dei corsieri parte di quelle realtà vede, ma parte no. Ed eccoti, seguono le altre tutte agognanti quell'altezza, ma poiché non ne hanno la forza, sommerse, sono spinte, qua e là e cadendosi addosso si calpestano a vicenda nello sforzo di sopravanzarsi l'un l'altra. Ne conseguono scompiglio, risse ed estenuanti fatiche, e per l'inettitudine dell'auriga molte rimangono sciancate e molte ne hanno infrante le ali. Tutte poi, stremate dallo sforzo, se ne dipartono senza aver goduto la visione dell'essere e, come se ne sono allontanate, si cibano dell'opinione.

La vera ragione per cui le anime si affannano tanto per scoprire dove sia la Pianura della Verità è che lì in quel prato si trova il pascolo congeniale alla parte migliore dell'anima e che di questo si nutre la natura dell’ala, onde l’anima può alzarsi. Ed ecco la legge di Adrastea. Qualunque anima, trovandosi al seguito di un dio, abbia contemplato qualche verità, fino al prossimo periplo rimane intocca da dolori, e se sarà in grado di far sempre lo stesso, rimarrà immune da mali.

Ma quando l'anima, impotente a seguire questo volo, non scopra nulla della verità, quando, in conseguenza di qualche disgrazia, divenuta gravida di smemoratezza e di vizio, si appesantisca, e per colpa di questo peso perda le ali e precipiti a terra, allora la legge vuole che questa anima non si trapianti in alcuna natura ferina durante la prima generazione; ma prescrive che quella fra le anime che più abbia veduto si trapianti in un seme d'uomo destinato a divenire un ricercatore della sapienza e del bello o un musico, o un esperto d'amore; che l'anima, seconda alla prima nella visione dell'essere s'incarni in un re rispettoso della legge, esperto di guerra e capace di buon governo; che la terza si trapianti in un uomo di stato, o in un esperto d'affari o di finanze; che la quarta scenda in un atleta incline alle fatiche, o in un medico; che la quinta abbia una vita da indovino o da iniziato; che alla sesta le si adatti un poeta o un altro artista d'arti imitative, alla settima un operaio o un contadino, all'ottava un sofista o un demagogo, e alla nona un tiranno.

"Ora, fra tutti costoro, chi abbia vissuto con giustizia riceve in cambio una sorte migliore e chi senza giustizia, una sorte peggiore. Ché ciascuna anima non ritorna al luogo stesso da cui era partita prima di diecimila anni - giacchè non mette ali in un tempo minore - tranne l'anima di chi ha perseguito con convinzione la sapienza, o di chi ha amato i giovani secondo quella sapienza. Tali anime, se durante tre periodi di un millennio hanno scelto, sempre di seguito, questa vita filosofica, riacquistano per conseguenza le ali e se ne dipartono al termine del terzo millennio.

Ma le altre, quando abbiano compiuto la loro prima vita, vengono a giudizio, e dopo il giudizio, alcune scontano la pena nelle prigioni sotterranee, altre, alzate dalla Giustizia in qualche sito celeste, ci vivono così come hanno meritato dalla loro vita, passata in forma umana. Allo scadere del millennio, entrambe le schiere giungono al sorteggio e alla scelta della seconda vita; ciascuna anima sceglie secondo il proprio volere: è qui che un'anima può passare in una vita ferina e l'anima di una bestia che una volta sia stata in un uomo può ritornare in un uomo. Giacché l'anima che non abbia mai visto la verità non giungerà mai a questa nostra forma. Perché bisogna che l'uomo comprenda ciò che si chiama Idea, passando da una molteplicità di sensazioni ad una unità organizzata dal ragionamento.

Questa compressione è reminiscenza della verità che una volta l'anima nostra ha veduto, quando trasvolava al seguito d'un dio, e dall'alto piegava gli occhi verso quelle cose che ora chiamiamo esistenti, e levava il capo verso ciò che veramente è. Proprio per questo è giusto che solo il pensiero del filosofo sia alato, perché per quanto gli è possibile sempre è fisso sul ricordo di quegli oggetti, per la cui contemplazione la divinità è divina. Così se un uomo usa giustamente tali ricordi e si inizia di continuo ai perfetti misteri, diviene, egli solo, veramente perfetto, e poiché si allontana dalle faccende umane, e si svolge al divino, è accusato dal volgo di essere fuori di sé, ma il volgo non sa che egli è posseduto dalla divinità."

"Ecco dove l'intero discorso viene a toccare la quarta specie di delirio: quello per cui quando uno, alla vista della bellezza terrena, riandando col ricordo alla bellezza vera, metta le ali, e di nuovo pennuto e agognante di volare, ma impotente a farlo, come un uccello fissi l'altezza e trascuri le cose terrene, offre motivo d'essere ritenuto uscito di senno. Quel delirio, dico, che è la più nobile forma di tutti i deliri divini e procede da ciò che è più nobile, tanto per chi ne è preso quanto per chi ne partecipa; e chi conosce questo rapimento divino, ed ami la bellezza, è detto amatore. Perché, secondo quanto s'è detto, ogni anima umana per sua natura ha contemplato il vero essere, altrimenti non sarebbe penetrata in questa creatura che è l'uomo.

Ma non per tutte le anime è agevole, partendo dalle cose terrene, far affiorare nella memoria quel vero essere, non per quelle che ebbero lassù una visione rapidissima di quelle realtà, non per quelle che, quando sono crollate a terra, ebbero mala sorte cosicché, stravolte verso l'ingiustizia da certe compagnie, dimenticarono quanto allora videro di santo. Proprio poche rimangono che possono ancora ricordare in modo bastante; e queste, quando scorgono qualche imitazione delle cose del cielo, vanno in estasi e non si tengono più, pur non sapendo di che patimento si tratti perché la percezione di ciò non è sufficientemente profonda.

Ora nelle imitazioni terrene non traspare neppure un raggio di giustizia, di temperanza e di quant'altri beni siano preziosi per l'anima, ma solo pochi, con organi così ottusi, possono a fatica scorgere, accostandosi alle immagini, la natura di ciò che in esse è raffigurato. La bellezza brillava allora in tutta luce, quando nella beata schiera ne godevamo la beatificata visone, noi al seguito di Giove, altri di un altro dio, ed eravamo iniziati a quella iniziazione che si può ben dire la più beatifica di tutte; e la celebravamo integri ed inesperti dei mali che in seguito ci avrebbero atteso, in misterica contemplazione di integre e semplici, immobili e venerabili forme, immersi in una luce pura, noi stessi puri e privi di questa tomba che ora ci portiamo in giro col nome di corpo, imprigionati in esso come un'ostrica…"

"Questo discorso sia il nostro tributo alla reminiscenza che già ci ha tirato ad una lunga digressione, presi dal rimpianto delle cose di allora. Ora, la bellezza, come s'è detto, splendeva di vera luce lassù fra quelle essenze, e anche dopo la nostra discesa quaggiù l'abbiamo afferrata con il più luminoso dei nostri sensi, luminosa e risplendente. Perché la vista è il più acuto dei sensi permessi al nostro corpo; essa però non vede il pensiero. Quali straordinari amori ci procurerebbe se il pensiero potesse assicurarci una qualche mai chiara immagine di sé da contemplare! Né può vedere le altre essenze che son degne d'amore. Così solo la bellezza sortì questo privilegio di essere la più percepibile dai sensi e la più amabile di tutte. Chi pertanto ha una lontana iniziazione o è già corrotto non può rapidamente elevarsi da questo mondo a contemplare la bellezza in sé di lassù, col mettersi a guardare ciò che qui in terra si chiama bello; cosicché egli la riguarda senza venerazione e, arrendendosi al piacere, come una bestia, si lancia a seminare figlioli, o abbandonatosi agli eccessi non prova timore né vergogna a perseguire piaceri contro natura.

Ma chi sia iniziato di fresco e abbia goduto di lunga visione lassù, quando scorga un volto d'apparenza divina, o una qualche forma corporea che ben riproduca la bellezza, sùbito rabbrividisce e lo colgono di quegli smarrimenti di allora, e poi rimirando questa bellezza la venera come divina e se non temesse d'esser giudicato del tutto impazzito, sacrificherebbe al suo amore come a un'immagine di un dio. E rimirandolo, come avviene quando il brivido cede, gli subentra un sudore e un'accensione insolita: perché man mano che gli occhi assorbono l'effluvio di bellezza, egli s'accende e col calore si nutre la natura dell'ala. Con il calore poi si discioglie intorno alle gemme l'ispessimento che, da tempo incallito, proibiva loro di germogliare. Affluendo il nutrimento, diviene turgida e lo stelo dell'ala riceve impulso a crescere su dalla radice, investendo l'intera sostanza dell'anima. Perché un tempo era tutta alata."

"Ora essa palpita e fermenta in ogni parte e quel che soffrono i bambini con i denti quando spuntano, quel prurito e tormento, ecco questo l'anima patisce quando cominciano a spuntarle le ali: palpita, s'irrita e prova tormento mentre le spuntano. Quando dunque rimirando la bellezza d'un giovane, l'anima riceve le particelle che da quello partono e scorrono (ed è perciò che si chiama "fiume di desiderio") , se ne nutre, se ne riscalda, cessa l'affanno e gioisce. Ma quando sia separata da quella bellezza l'anima inaridisce e le aperture dei meati attraverso i quali spuntano le penne disseccandosi si contraggono sì da impedire i germogli dell'ala. Ma questi, imprigionati dentro, insieme dall'onda del desiderio amoroso, palpitando come un'arteria urgono ciascuno contro la propria apertura sicché l'anima, trafitta da ogni parte, smania per l'assillo ed è tutta affannata. Ma riassalendola il ricordo della bellezza, ringioisce. Così sovrapponendosi questi due sentimenti, l'anima se ne sta smarrita per la stranezza della sua condizione e, non sapendo che fare, smania e fuor di sé non trova sonno di notte né riposo di giorno, ma corre anela là dove spera di poter rimirare colui che possiede la bellezza.

E appena l'ha riguardato, invasa dall'onda del desiderio amoroso, le si sciolgono i canali ostruiti: essa prende respiro, si riposa delle trafitture e degli affanni, e di nuovo gode, per il momento almeno, questo soavissimo piacere. Ed è così che non si staccherebbe mai dalla bellezza e che la tiene cara più di tutte; anzi si smemora della madre, dei fratelli e di tutti gli amici, e se il patrimonio rovina perché l'ha abbandonato, non gliene importa nulla, e, messe da parte norme e convenienze delle quali prima si adornava, è prona ad ogni schiavitù e a dormire in qualunque posto le si permetta, il più vicino possibile al suo caro. Perché, oltre a venerare colui che possiede la bellezza, ha scoperto in lui l'unico medico dei suoi dolorosi affanni. Questo patimento dell'anima, mio bell'amico a cui sto parlando, è ciò che gli uomini chiamano amore; ma quando ti dirò come lo chiamano gli dèi, forse sorriderai, data la tua giovinezza. C'è una coppia di versi sull'amore, citati da certi Omeridi, traendoli forse dalla loro tradizione segreta, il secondo dei quali è davvero insolente e zoppicante di metrica. Dicono così:

Gli uomini lo chiamano Amore che vola,

Alato gli dèi, perché fa crescere l'ali.

Ci si può credere o no, tuttavia la causa delle condizioni degli innamorati è proprio questa.

"Ora, se chi è preso d'Amore faceva parte del seguito di Zeus, è in grado di portare con più solidità l'affanno del dio che ha nome dalle ali. Ma quanti furon nel corteggio di Ares e lo seguirono nel suo giro, quando sian preda d'Amore e credano d'aver subito offesa dall'amato, sono facili al sangue, e disposti a sacrificare se stessi e il loro amato. E così via, ogni innamorato vive secondo il modo del dio di cui fu al seguito, venerandolo ed imitandolo per quanto può.

Finché rimane incorrotto e sia nella prima esistenza, egli tratta e si comporta in quel modo con gli amati e con gli altri. E ancora secondo quella maniera ciascuno trasceglie il suo amore fra i belli e di quello ne fa suo dio; se ne costruisce una specie di immagine divina e la adorna con l'idea di venerarla e tributarle un culto.

Così quelli che erano al seguito di Zeus anelano ad amare chi abbia un’anima conforme alle virtù di Zeus: scrutano se abbia sortito da natura amore alla saggezza e carattere per comandare, e quando l'abbiano trovato, se ne infiammano d'amore e fanno di tutto per mantenere quelle disposizioni. Ma se prima non avevano intrapreso questo studio, ora, impegnandosi, lo apprendono da ogni altra fonte per quanto possono e ne proseguono da se stessi la ricerca. E mentre essi si mettono sulle tracce per scoprire da sé la natura del loro dio, sono facilitati dall'essere fortemente costretti a tenere gli occhi su di lui: finalmente raggiungendolo con il ricordo, ne sono invasati e da lui prendono costumi e attività, per quanto è possibile all'uomo di partecipare della divinità. Ora, ecco che attribuendo il merito di ciò al loro amato lo amano ancor più, e sebbene l'abbiano attinto da Zeus come attingono le Baccanti, riversano nell'anima del diletto e la formano così per quanto possono più simile al proprio dio.

Quanti poi furono al seguito di Era, anelano a un'anima regale e , trovata che l'hanno, fanno del pari ogni cosa per lei. Quelli al seguito di Apollo e di ciascuno degli dèi, procedendo al passo del loro dio anelano a un amato che ne abbia natura conforme. E quando l'hanno conquistato, sia imitando essi stessi il loro dio, sia persuadendo e disciplinando il loro amato, lo menano, per quanto a ciascuno è possibile, verso l'attività e la forma del dio; e agiscono in tal modo non per gelosia o meschina malevolenza verso il diletto, ma nello sforzo di renderlo simile a se stessi e più completamente al dio ch'essi onorano. Così l'ispirazione e l'iniziazione dei veri amanti, se cercano di conquistarsi l'amore nel modo che sto dicendo, è gloriosa e felice per chi sia amato e sia stato conquistato da un amico invasato d'amore. E l'amato si conquista in questo modo."

"Al principio di questo nostro mito abbiamo distinto ciascun’anima in tre parti, delle quali due rassomigliandole a corsieri e la terza a un auriga. Riprendiamo l'immagine. L'uno dei cavalli, dicemmo, è nobile, e l'altro no; ma quale sia l'eccellenza del virtuoso e il vizio del malvagio non l'abbiamo spiegato: conviene dunque parlarne ora. Ora l'uno, e cioè quello in miglior forma, è di figura dritta e snella, ha la cervice alta, le froge regali, il mantello bianco e gli occhi neri, ama la gloria temperata e pudica, ed è amico dell'opinione verace; lo si guida senza frusta solo con l'incitamento e la ragione. Ma l'altro corsiero ha una struttura contorta e massiccia, messa insieme non si sa come, ha forte cervice, collo tozzo, froge vili, mantello nero ed occhi chiari e sanguigni, compagno di insolenza e di vanità, peloso fino alle orecchie, sordo e a stento dà retta alle sferzate della frusta.

Quando l'auriga alla vista del volto amoroso, tutto infiammato l'animo di quella sensazione, è invaso dalla smania e dal pungolo della passione, il cavallo docile all'auriga, costretto ora come sempre dal pudore, si trattiene dal lanciarsi sull'amato, ma il cavallo sordo alle sferzate della frusta, scalpitando è spinto di forza e, mettendo in grande imbarazzo il compagno e l'auriga, li costringe ad avanzare verso l'amato e a rammemorare i piaceri dell'amore afrodisiaco. E i due da principio resistono, infuriati d'esser forzati ad azioni mostruose e proibite, ma alla fine, non trovando un freno al male, spinti ad avanzare cedono e lasciano fare ciò che gli è imposto. E si fanno vicini all'amato e ne vedono la folgorante visione."

"A tal vista la memoria dell'auriga è ricondotta alla natura della bellezza e di nuovo la vede alta su un sacro soglio a fianco della Temperanza, e al ricordo di questa visione l'auriga preso dal timore e dalla venerazione cade riverso all'indietro: perciò è costretto a trarre indietro le redini con tale violenza che i cavalli si accosciano sulle anche, senza resistenza il corsiero docile, ma a forza il violento.

Ora che si sono tratti un po’ più lontani dall'amato, il primo corsiero, vergognoso e smarrito, inonda l'anima intiera di sudore, ma l'altro, placandosi la sofferenza provocata dal morso e dalla caduta, non ha ancora preso lena, che infuria d'ira ingiuriando e svergognando molto l'auriga e il compagno d'aver tradito il posto e l'accordo per viltà e debolezza. E di nuovo cerca di forzarli ad avanzare contro voglia e solo a stento cede alla loro preghiera di rimandare a un’altra volta. Ma giunto il momento che hanno stabilito, mentre quei due fingono d'aver scordato l'impegno, l'altro cavallo li richiama alla promessa e con violenza, nitriti e strattoni di forza di nuovo ad avvicinarsi all'amato per rinnovare la loro profferta. E quando gli sono vicini protende innanzi la testa, rizza la coda, morde il freno e tira avanti impudico.

Ma l'auriga, impressionato ancor più violentemente di prima, rovesciatosi indietro come un corridore rinculante dalla barra di partenza, con rinnovata violenza strappa indietro dai denti il morso del cavallo insolente insanguinandogli la lingua malvagia e le mascelle, e atterrandolo sulle anche "lo dà in preda ai dolori". Quando però spesse volte sottoposto allo stesso trattamento, il malvagio abbandona l'insolenza, ubbidisce finalmente, tutto umiliato, alla guida dell'auriga e, quando vede il bell'amato, muore dalla paura. Così avviene che finalmente l’anima dell’amante tiene dietro all’amato, vergognosa e riverente…

Vedi dunque che se ottengono la supremazia gli elementi migliori dell’anima che guidano a una vita ordinata dall’amore della sapienza, i loro giorni su questa terra saranno beati e in piena armonia, perché sono padroni di se stessi e misurati, avendo assoggettato ciò che produce il male nell’anima e liberato ciò che è fonte di virtù..."

I miti della conoscenza

"La Repubblica"

Il mito del sole"Ma qual è quel dio del cielo, la cui luce ci consente di vedere nel modo migliore gli oggetti visibili e a questi di essere visti?"

"Quello a cui state pensando tu e gli altri" rispose "perché evidentemente vuoi alludere al sole".

"Non è forse tale la relazione che intercorre fra vista e questa divinità"?

"Quale relazione?"

"La vista non è identica al sole, né in se stessa né nell'occhio in cui si realizza."

"Certamente no".

"Tuttavia, a me sembra, è il più solare dei sensi".

"Sicuro".

"E la sua facoltà non è dispensata dal sole come un fluido?".

"E' così".

"Dunque il sole non è identico alla vista, ma né è la causa, e come tale è un oggetto della vista stessa?".

"Sì".

"Sappi allora" ripresi "che io intendevo parlare del sole come del figlio del bene, creato a sua somiglianza, che nel mondo visibile è analogo, in rapporto alla vista e alle cose visibili, all'intelligenza e alle cose intellegibili nel mondo intelligibile".

"Non capisco. Continua a spiegare", disse.

"Tu sai che gli occhi, quando si volgono verso oggetti i cui colori non siano più illuminati dalla luce del giorno, bensì soltanto dai bagliori della notte, sono deboli e sembrano quasi ciechi, come se non vedessero bene".

"Sì, lo sono" rispose.

"Ma quando, a me pare, si volgono, ad oggetti illuminati dal sole, vedono con chiarezza, e la loro vista è di nuovo pura".

"E con ciò'"

"Credi pure che lo stesso accade all'anima. Quando essa si volge a ciò che è illuminato dalla verità e dall'essere, ne comprende pienamente l'essenza e dà l'impressione di essere intelligente…. Quando invece si volge a ciò che è avvolto nell'oscurità, a ciò che nasce e perisce, essa nutre solo opinioni, e s'indebolisce stravolgendole sopra e sotto, ed è come stupida".

"Sì, è così".

"Dì, pure, dunque, che solo l'idea del bene conferisce la loro verità agli oggetti della conoscenza e a colui che li conosce: essa è dunque causa della scienza e della verità in quanto oggetti di conoscenza. Ma quantunque la scienza e la verità siano belle entrambe, farai bene a pensare che esiste qualcosa di ancora più bello. E' giusto ritenere solari la luce e la vista, ma non bisogna identificarle con il sole. Così anche la scienza e la verità si possono correttamente considerare affini al bene, ma non identiche ad esso né l'una né 'altra: alla natura del bene spetta una più alta considerazione."

"Tu affermerai, penso, che il sole dà alle cose visibili non soltanto la capacità di essere viste, ma anche la vita, la crescita e il nutrimento, pur non identificandosi con la vita stessa."…."Dunque anche a proposito delle cose intelligibili si può affermare che dal bene esse ricevono non solo il dono di essere conosciute, ma anche l'esistenza e l'essenza, quantunque il bene non s'identifichi con l'essenza, ma per dignità e potenza sia superiore anche a questa."

"Pensa dunque" dissi "che esistano due soli, per così dire: l'uno domina il regno delle cose intelligibili, l'altro quello delle cose visibili."

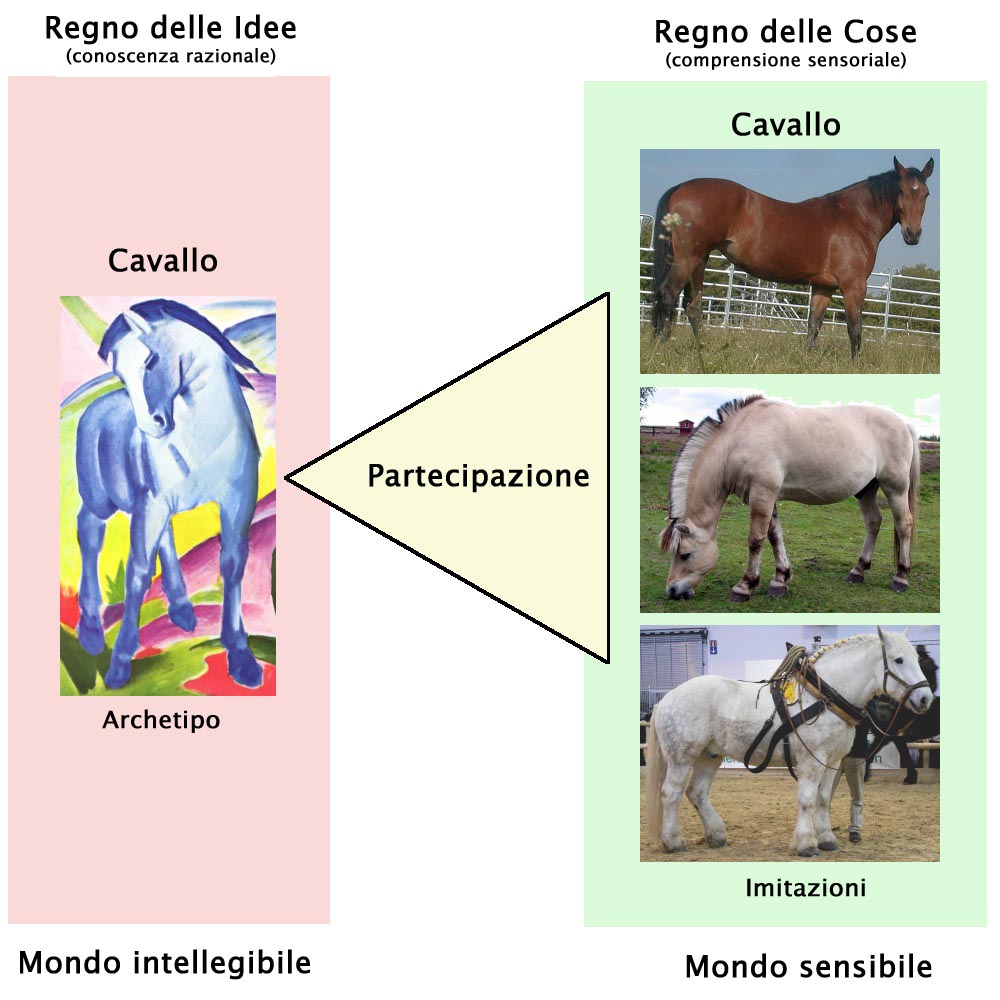

Il mito della linea

Il modo in cui l'anima esprime la sua facoltà conoscitiva è la reminiscenza (anamnesis) [reminiscenza: nella filosofia platonica, la reminiscenza è spec. la teoria per cui la conoscenza consiste nel ricordo delle idee contemplate dall'anima nell'iperuranio prima di incarnarsi nel corpo] . Conoscere è ricordare: l'anima possiede in sé i concetti fondamentali che danno forma al sapere - Menone -. La più compiuta teoria della conoscenza (teoria della linea) è quella esposta nel dialogo sulla La Repubblica rappresentabile col seguente schema:

conoscenza sensibile o opinione (δόξα)

immaginazione (εικασία)

credenza (πίστις)

conoscenza intellegibile o scienza (επιστήμη)

pensiero discorsivo (διάνοια)

intellezione (νόησις)

Solo la conoscenza intelligibile assicura un sapere vero e universale; affidarsi a immaginazione e credenza significa confondere la verità con la sua immagine.

"Considera per esempio una linea divisa in due segmenti disuguali, poi continua a dividerla allo stesso modo distinguendo il segmento del genere visibile da quello del genere intelligibile. In base alla relativa chiarezza o oscurità degli oggetti farai un primo taglio, corrispondente alle immagini, considero tali in primo luogo le ombre, poi i riflessi nell'acqua e nei corpi opachi lisci e brillanti, e tutti i fenomeni simili a questi. Ma tu mi capisci?".

"Sì, ti capisco".

"Considera poi l'altro segmento, di cui il primo è l'immagine: esso corrisponde agli esseri viventi, alle piante, a tutto ciò che esiste".

"Bene!" approvò.

"Sei disposto ad ammettere che il mondo visibile si può dividere in vero e falso, e che l'immagine sta al modello come l'opinione alla verità?"

"Sì, senz'altro" rispose.

"Vedi ora come occorra dividere il segmento che corrisponde al genere intelligibile".

"Ossia?"

"Nella prima sezione di tale segmento, l'anima, usando come immagini le cose che nell'altro segmento erano i modelli, è costretta a procedere per ipotesi, lungo una via che la conduce non verso il principio ma verso la fine. Poi, nella seconda sezione, essa procede verso il principio assoluto senza ricorrere alle ipotesi e alle immagini, conducendo la sua ricerca solo grazie alle idee".

.."Ora ti dirò che cosa io consideri come secondo segmento del mondo intelligibile. Esso è compreso solo dalla ragione mediante la dialettica, che interpreta le ipotesi non come princìpi, ma appunto come ipotesi, come premesse e punti di partenza per giungere al principio assoluto di ogni cosa. Raggiunto quest'ultimo, la ragione scende di nuovo alla fine attraverso la successione delle conseguenze, senza alcun riferimento sensibile, ma passando da un'idea all'altra e rimanendo nel loro ambito fino alla fine".

"Mi pare di comprenderti, anche se non perfettamente: questo problema mi sembra davvero difficile. Insomma, tu vuoi affermare che la conoscenza dell'essere intelligibile ottenuta con la dialettica é più certa di quella offerta dalle cosiddette scienze, i cui principi sono ipotetici: ipotesi che occorre studiare con il pensiero, non con i sensi. Ma poiché gli scienziati non risalgono al principio, ma partono dalle ipotesi, a te sembra che essi non colgano pienamente queste realtà, sebbene intelligibili con un principio. E credo che tu consideri pensiero discorsivo, non intelligenza, la condizione della geometria e delle altre discipline affini, ossia un pensiero intermedio fra l'opinione e l'intelligenza.".

"Hai capito benissimo!" risposi "E ora ai quattro segmenti fa corrispondere le quattro condizioni spirituali: al segmento superiore l’intelligenza, al secondo il pensiero discorsivo, al terzo attribuisce l’assenso e all’ultimo la congettura. Poi mettili in ordine secondo il principio che tanto maggiore è la loro evidenza quanto maggiore la loro partecipazione"…

Il mito della caverna

.."Pensa ad uomini in una caverna sotterranea, dotata di un'apertura verso la luce che occupi tutta la parete lunga. Essi vi stanno chiusi fin dall'infanzia, carichi di catene al collo e alle gambe che li costringono a rimanere lì e a guardare soltanto in avanti, poiché la catena al collo impedisce loro di volgere intorno il capo. In alto, sopra di loro, brilla lontana una fiamma; tra questa e i prigionieri corre una strada in salita, lungo la quale è stato costruito un muretto, simile ai paraventi divisori al di sopra dei quali i saltimbanchi mostrano al pubblico i loro prodigi".

"Sì, li vedo" disse.

"Ecco dunque lungo quel muretto degli uomini che portano oggetti d'ogni sorta che sopravanzano il muretto, e immagini di uomini e di animali in pietra, in legno e in fogge d'ogni tipo. Alcuni degli uomini che le portano, com'è naturale, parlano, altri stanno zitti".

"Che strana visione! E che strani prigionieri!".

"Eppure sono simili a noi" risposi. "Pensi, in primo luogo, che di se stessi e dei compagni abbiamo visto qualcos'altro se non le ombre proiettate dalla fiamma sulla parete della caverna di fronte a loro?

"Impossibile," rispose "se sono stati costretti a rimanere per tutta le vita senza muovere il capo!".

"E non si trovano nella stessa situazione riguardo agli oggetti che vengono fatti sfilare?".

"Certo".

"Se dunque potessero parlare fra loro, non credi che considererebbero reali le immagini che vedono?"

"Inevitabilmente".

"E se la parete opposta della caverna rimandasse un'eco? Quando uno dei passanti si mettesse a parlare, non credi che essi attribuirebbero quelle parole alla sua ombra?"

"Sì, per Zeus!" rispose.

"Allora per tali uomini la realtà consisterebbe soltanto nelle ombre degli oggetti".

"E' assolutamente inevitabile" rispose.

"Pensa ora quale potrebbe essere per loro l'eventuale liberazione dalle catene e dall'ignoranza. Un prigioniero che venisse liberato e costretto ad alzarsi, a volgere il collo, a camminare e a levare gli occhi verso la luce, soffrirebbe facendo tutto ciò, rimarrebbe abbagliato e sarebbe incapace di mirare ciò di cui prima vedeva le ombre. E se gli si dicesse che prima vedeva solo apparenze vane mentre ora può vedere meglio, perché il suo sguardo è più vicino all'essere e rivolto ad oggetti più reali; e se gli si mostrasse ognuno degli oggetti che sfilano e lo si costringesse con alcune domande a rispondere che cosa sia, tu come pensi che si comporterebbe? Non credi che rimarrebbe imbarazzato e riterrebbe le cose che vedeva allora più vere di quelle che gli vengono mostrate ora?

"Sì, molto più vere" rispose.

"E se egli fosse costretto a guardare proprio verso la luce, gli occhi non gli farebbero male, non cercherebbe di sottrarsi e di fuggire verso ciò che può vedere, e non crederebbe che questo sia in realtà più vero di ciò che gli si vuole mostrare?".

"E' così" rispose.

"E se qualcuno lo strappasse a forza di lì e lo spingesse su per l'aspra e ripida salita, senza lasciarlo prima d'averlo condotto alla luce del sole, il prigioniero non proverebbe dolore e rabbia di venire così trascinato? E una volta giunto alla luce, non è forse vero che con i suoi occhi accecati dai raggi del sole non riuscirebbe a contemplare neppure uno degli oggetti che noi ora consideriamo reali?".

"Sì" rispose "per lo meno non subito."

"Per contemplare quelle realtà superiori dovrebbe abituarsi, io credo. E innanzi tutto vedrebbe con la massima facilità le ombre, poi le figure umane e tutte le altre riflesse nell'acqua, e da ultimo le potrebbe vedere come sono in realtà. Poi sarebbe capace di guardare le costellazioni e il cielo stesso di notte, alla luce delle stelle e della luna, anziché di giorno quando sfolgora il sole".

"Come no!".

"Infine, io credo, contemplerebbe il sole, non la sua immagine riflessa nell'acqua o in qualche altra superficie, ma nella sua realtà e così com'è, nella sua propria sede."

"Per forza!".

"E poi si metterebbe a riflettere che è il sole a portare le stagioni e gli anni, a governare tutti i fenomeni del mondo visibile, e che insomma in qualche misura esso è la vera causa di ciò che i prigionieri vedevano."

"Ma è evidente" disse "che a questa riflessione giungerebbe in un secondo tempo".

"E poi che farà? Memore della sua antica dimora e della sapienza di laggiù e dei suoi vecchi compagni di prigionia, non credi che si riterrebbe fortunato per il mutamento della sua sorte, e proverebbe pietà per loro?.

"Sì, indubbiamente".

"Se quelli si attribuissero a vicenda onori, elogi e premi per chi vedesse meglio il passaggio delle ombre e si ricordasse con maggiore esattezza quali passano per prime e quali per ultime e quali insieme, e in base a ciò indovinasse con suprema abilità quelle destinate a passare in ogni momento: credi che egli proverebbe desiderio e invidia dei loro onori e del loro potere, oppure si troverebbe nella condizione dell'eroe omerico e vorrebbe ardentemente "lavorare come salariato al servizio di un povero contadino" e patire qualsiasi sofferenza, piuttosto che condividere le opinioni di costoro e vivere a modo loro?".

"Sì", rispose "credo che accetterebbe qualsiasi destino pur di non vivere a quel modo".

"E pensa ancora a una cosa:" dissi "se quell'uomo scendesse a sedersi di nuovo al suo posto, non sentirebbe male agli occhi per l'oscurità, venendo all'improvviso dal sole?".

"Certo" rispose.

"E se dovesse di nuovo valutare quelle ombre e gareggiare con quegli eterni prigionieri prima che i suoi occhi, ancora confusi, si fossero ripresi, e a riacquistare questa abitudine gli occorresse un certo tempo, non credi che sembrerebbe ridicolo, e si direbbe di lui che l'ascesa gli ha rovinato la vista e che non vale neppure la pena di affrontare la scalata? E non verrebbe ucciso chi tentasse di liberare e far salire gli altri, se solo potessero averlo fra le mani e ucciderlo?".

"Occorre dunque," dissi "caro Glaucone, riferire tutta questa allegoria a quanto abbiamo detto prima. Paragona il mondo visibile alla dimora in prigione, e la fiamma che vi risplende al sole; e non deluderai la mia attesa considerando l'ascesa verso la contemplazione della realtà superiore come l'ascesa dell'anima verso il mondo intelligibile.

Questa è la mia interpretazione, dato che vuoi conoscerla. Ma Dio solo sa se sia vera; in ogni caso io la penso così: l'idea del bene rappresenta il limite estremo e appena discernibile del mondo intelligibile. Quando si è compresa quella, occorre dedurre che essa è causa per tutti di tutto ciò che è retto e bello: nel mondo visibile ha generato la luce e il signore della luce, mentre nel mondo intelligibile offre essa stessa la verità e l'intelligenza, e chi voglia comportarsi saggiamente in privato e in pubblico deve contemplare questa idea".